里芋は、東南アジアの熱帯が原産で、ハワイの伝統料理「ポイ(poi)」の材料となるタロイモの仲間です。

日本へは縄文時代に中国から伝わったとされ、現代では芋と言えばジャガイモやサツマイモを指しますが、俳句で芋と言えば里芋を指すなど、歴史の古い野菜です。

里芋は小芋、孫芋、さらには曾孫芋と、大きな親芋を中心に小芋が増えていくことから、子孫繁栄の象徴とされ、現代でも、八つ頭(やつがしら)をはじめ、正月や祝いの行事など、縁起物として用いられる風習があります。

里芋の生の茎(葉柄)をズイキ、乾燥させたものをイモガラと呼び、いずれも食用になります。

数株あれば家族が食べるのに十分な量がとれ、上手に保存しておけば必要なときに必要な分だけ利用できて便利です。

[関連記事]

プランターで里芋を育てよう

里芋の種類

里芋は、食べる部位によって種類が分けられ、親芋用、子芋用、親子兼用があります。

一般的なのは子芋用で、石川早生や土垂れ(どだれ)などがあり、おもにたくさんついた子芋や孫芋を食べます。

唐芋や八つ頭などは親芋も子芋もおいしい親子兼用で、茎も食べられます。

親芋用では筍芋があります。

里芋の育て方

里芋は高温で雨の多い気候を好み、夏の暑さでもグングン生長していき、栽培期間が長いですが、手間はあまりかからず、無農薬栽培や放任栽培にも向いています。

梅雨明けまでに生育に合わせて土寄せして、芋を太らせるのがポイントです。

寒さと乾燥に弱いので、地温が高くなってから植えつけ、霜が降りる前に収穫しましょう。

概要

| 生育温度 | 25~30℃。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 土壌酸度 | 5.5~6.5。 | ||||

| 連作障害 | あり。3年~4年(できれば5年以上)はあける。 | ||||

| 育てやすい品種 | 石川早生(子芋用)、土垂れ(子芋用)、八ツ頭(親子兼用)、セレベス(親子兼用)など。 | ||||

| 元肥 | 苦土石灰と元肥を入れる。 | ||||

| 植えつけ時期 | 4月中旬~下旬(十分に暖かくなってから)。 | ||||

| 植えつけ方法 |

畝幅:90cm。 黒マルチ:どちらでも良い。 株間:2列、40cm~50cm。 植え方:7~8cmの深さで芽を上向きに植える。 |

||||

| 栽培中の管理 |

追肥:6月下旬頃に化成肥料で追肥。 土寄せ:5月下旬頃、6月下旬頃、梅雨明け頃。 除草:こまめに除草する。 敷き藁:梅雨明け頃。 潅水(水やり):乾燥時期。 |

||||

| 収穫 | 早生種は9月中旬頃、ほかは10月下旬頃から。 | ||||

| 病害虫 |

主な病気:乾腐病など。 主な害虫:アブラムシ、ハダニ、ハスモンヨトウ、セスジスズメなど。 |

||||

ポイント

- 種類によって食用になる部分(親芋用、子芋用、親子兼用)が異なるため、目的に合った種類を選ぶ。

- 丸くふっくらとした大きい種芋を用意する。

- 3年~4年(できれば5年以上)は連作しない。

- 十分に暖かくなってから種芋を植える。

- 種芋を植える前にできるだけ深く耕す。

- 定期的に土寄せを行う。

- 除草した草や藁で株元を覆って乾燥を防ぐ。

- 乾燥時期は朝や夕方に潅水(水やり)を行う。

- 収穫は霜が降りる前までに終わらせるか、保存する。

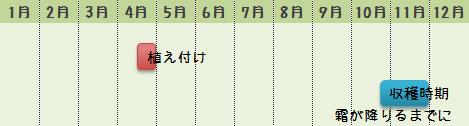

時期

※品種や地域によって栽培時期は異なりますので、事前に確認してください。

里芋は寒さに弱く、霜が降りて芋が低温にあたると腐るので、必ず霜が降りる前までに収穫するか、埋め戻して保存しましょう。

品種

親芋用:八つ頭など

子芋用:土垂、石川早生など

親子兼用:赤芽、えび芋など

[関連記事]

里芋の種類と品種|目的に合った品種を選ぼう

里芋の肥料

里芋は栽培期間が長いので、じゅうぶんに肥料を施し、肥料切れしないように注意します。

残肥のある畑ではN-P-K:8-8-8の化成肥料を使用しても栽培できますが、肥料分の少ない畑では、有機肥料や緩効性肥料を使用すると、肥料を安定して効かせられます。

[あかぎ園芸 根菜4号]

Amazon:あかぎ園芸 根菜4号

有機質を60%以上含有し、N-P-K:7-9-9で、根の発育を促すリン酸と芋の太りをよくするカリが多めに配合された肥料です。

元肥と追肥に使えます。

種芋を用意する

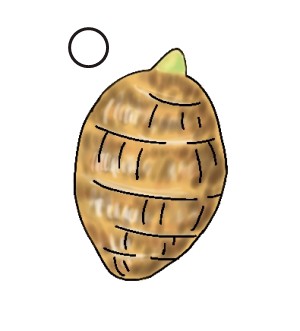

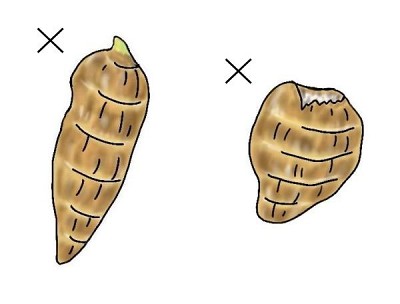

里芋は、種芋の良し悪しが生育に大きく影響します。

小さい種芋は、大きく育たない傾向にあるので、必ず40~60gの大きい種芋を使用します。

芽が欠けているものや傷のあるものは避け、ふっくらと膨らみがあり、大きくて形の良いものを選びましょう。

[良い種芋]

- 大きい(50~60g)

- 腐敗や傷がない

- 丸くてふっくらとしている(形が良い)

[悪い種芋]

- 芽が欠けたり潰れたりしている

- 芽が腐っている(病気)

- 皮が浮いている(病気)

- 切り口に赤いスジや斑点がある(病気)

- 傷がある

畑の準備

里芋の植え付け適期は、4月中旬~下旬です。

里芋は栽培期間が長く、葉が大きく茂り、背丈も高くなるので、じゃまにならないように植える場所を考えましょう。

連作を嫌い、同じ場所で続けて作るとセンチュウなどの被害が出ることがあるので、3年~4年(できれば5年以上)は里芋を育てていない場所を選びます。

また、里芋は地中深くへと根が伸びていくので、深めに耕しておきます。

種芋を植える2週間前までに、苦土石灰を入れて深く耕し、植える1週間前に、堆肥と化成肥料を入れて深く耕し、畝を立てておきます。

[関連記事]

堆肥の作り方

種芋を植える

あらかじめ準備しておいた畝に、90cm幅であれば2列、間隔を40~50cmとし、種芋の芽を上向きにして7~8cmの深さに植えます。

芽が露出していない場合、ヒゲを分けてみると芽が見えます。

[植え付けの手順]

- 2列、40~50cmの間隔とする。

- 種芋の芽を上向きにして7~8cmの深さに植える。

種芋をたくさん植えるのに便利な道具

里芋の種芋をたくさん植えるとき、ホーラーのH70Pがあると便利です。

H70Pは、立ったまま楽に種芋を植えることができる道具で、同じ深さで、しかも簡単に、短時間にたくさん植えることができます。

除草する

土寄せのとき、雑草をとってよく日が当たるようにします。

夏になると雑草の生育が旺盛になるので、除草を怠らないように注意しましょう。

追肥と土寄せ

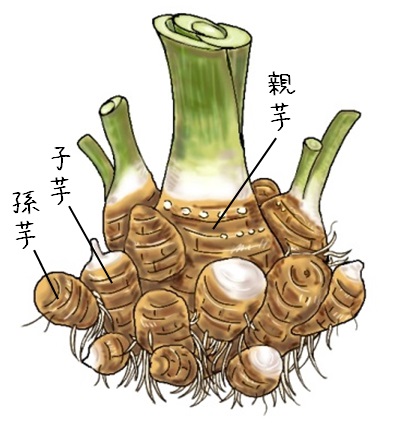

種芋の上に親芋がつき、親芋を囲むように子芋がつきます。

なので、土寄せをしなければ、子芋が地表に露出し、緑化して食味も形も悪くなり、芋の品質を著しく落とします。

よい子芋にするためには、株の生育に合わせて少しずつ土寄せしつつ、追肥を施すのがポイントです。

1回目は、葉が6枚になったころ、株間に化成肥料を施し、10cmほどの高さの土を寄せます。

さらに2週間くらいたってから、2回目の追肥と土寄せを施します。

1回目の追肥と土寄せ:葉が6枚になったころ。

2回目の追肥と土寄せ:1回目から2週間くらいたってから。

乾燥に注意

里芋はとても乾燥に弱い作物です。

藁やトウモロコシの茎、抜いた雑草などを株元に敷いて乾燥を防ぎましょう。

潅水(水やり)をする

里芋は高温多湿を好み、気温が高くなると盛んに生育します。

しかし、乾燥には弱く、気温の上がる6月から収穫期までの芋の肥大期には十分な水を必要とし、土が乾くと芋の生育が悪くなります。

土寄せのとき、除草した草や藁で株元を覆って乾燥を防ぎ、それでも土が乾くときは、7~10日くらいの間隔で、朝や夕方に畝の間に潅水(水やり)をします。

潅水は、畝の中まで濡れるようにたっぷり行います。

里芋は乾燥が最も苦手で、収穫に大きく影響するので、乾燥しすぎないように注意しましょう。

[関連記事]

里芋の栽培は夏場の水やりが増収のポイント

収穫

早生種であれば9月中旬頃、ほかは10月下旬頃から収穫できます。

芋の保存の適温は7~10℃で、5℃以下になると腐敗していき、霜に数回あたると傷んで腐敗します。

収穫は、霜が降りる前に、晴れの日を選んで行います。

収穫方法は、茎を根元から切り取り、株の周りからクワ(鍬)や備中グワ(備中鍬)、スコップなどを入れて深く掘り起こし、芋を傷つけないように手で取りだします。

土を落とし、すぐに利用するなら親芋と子芋を分けます。※保存する場合は分けない。

芋のつき方

里芋は、食べる部位によって種類が分けられ、親芋用、子芋用、親子兼用があります。

子芋用が一般的で、中心の大きな親芋と、それを囲むように子芋がつき、さらにそのまわりに孫芋がつきます。

大きな親芋を中心に小芋、孫芋が増えていくことから、子孫繁栄の象徴とされています。

病害虫

里芋は病害虫に強く、発生しても収穫にそれほど影響しないので、とくに心配することもありませんが、大型のイモムシのセスジスズメの幼虫や、ヨトウムシが大量発生に注意します。

アブラムシやハダニが発生することがありますが、よほどひどくない限り防除は必要ありません。

収穫した里芋の保存方法

里芋を冬の間も楽しむには、腐敗しないようにうまく保存する必要があります。

また、翌年の種芋にする場合も同様に保存します。

分割した部分(欠き口)が腐りやすいので、親芋から子芋、孫芋ははずさずに塊のまま保存するのがポイントです。

畑に80cmほどの深さの穴を掘り、塊のまま逆さにして並べて土を被せ、雨水が入らないようにビニールシートやトタンなどをかけておきます。

掘り起こすのが大変でしたら、霜が降りる前までに株に土や藁を厚く被せ、後に掘りだす時のために株の位置に棒などをさして目印をつけます。

[関連記事]

里芋の保存方法|土を厚く盛って翌年、穴に埋めて春まで保存

家で保存するには

親芋から子芋、孫芋をはずさず、泥がついたまま畑から持ち帰り、新聞紙や紙袋で包み、気温が5℃以上に保たれ、通気性のよい寒さのあたらない場所に置いて保存します。

ただし、乾燥に弱いので、あまり長くは保存できません。

洗った芋は冷蔵庫で保存し、なるべく早く食べましょう。

生育を揃えるには

生育がそろっていないと、大きな株に覆われた小さな株が育たないので、できるだけ生育をそろえます。

種芋を植えるときに大きさをそろえ、深植えにならないようにし、覆土もできるだけ同じにしましょう。

里芋の親芋は種芋にならない?

種芋として市販されているのは子芋ですが、親芋を種芋にすることもできます。

親芋には多くの栄養分が蓄えられているので、種芋として植えつければ、生育は旺盛で、収量も多くなります。

芽だし植え(催芽)

畑に直に植えないで、芽出ししてから畑に植えることを催芽(さいが)といって、そろって出芽(地表に芽が出る)し、生育がそろいます。

4月下旬頃、種芋を畑に重ならないように並べ、もみ殻や藁などを被せ、ビニールでトンネルします。

芽が3~4cm伸びて、最初の葉が展開する前までに畑に植えます。

[関連記事]

意外と知られていない「里芋の催芽」の効果と方法

黒マルチも効果的

里芋は乾燥に弱く、とくに根がまだ十分に張っていないときは乾燥させないことが大切です。

そこで、保湿効果の高い黒マルチが効果的です。

ただし、里芋は土寄せが必要なので、葉が6枚になったころにマルチをはがします。

里芋の栽培に関する書籍

Amazon:サトイモ-栽培から貯蔵、種芋生産まで (新特産シリーズ)

もっと詳しく里芋の育て方について知りたい方には、「サトイモ-栽培から貯蔵、種芋生産まで」をおすすめします。

里芋の安定栽培、収穫した芋の貯蔵、種芋の作り方など、余すことなく丁寧に解説されています。

里芋の親芋は食べられる?

子芋用の親芋は捨ててしまうのが一般的ですが、親芋は子芋よりも栄養分が多く、食べられます。

ただし、親芋はアクが強いので、アク抜きをしてから利用しましょう。

里芋の上手な皮のむき方

ヌメリが特徴の里芋は皮がむきずらいので、コツを知ると簡単に皮がむけます。

里芋をよく洗って泥を落とし、熱湯で3分ほど茹で、冷水にとってから手で皮をむくと、皮がつるりとむけます。

包丁で皮をむく場合は、里芋の頭とお尻部分を切り落とし、頭の方からお尻の方に皮をむいていくときれいに皮がむけます。

イモガラってなに?

イモガラとは里芋の茎(葉柄)のことで、ズイキと呼ぶ地域もあります。

生のものは皮をむいて茹でてアクを抜き、煮物やみそ汁の具、酢の物などにします。

乾燥したものは、水で戻し、煮物や炒め物などにします。

茎を食べるだけのハスイモという品種もあります。

[関連記事]

里芋の茎も食べるなら「赤い茎(赤がら)」の品種を選ぼう

民間療法の「芋薬」とは?

里芋は昔から芋薬と呼ばれ、湿布薬として利用されてきました。

皮をむいてすりおろし、同量の小麦粉と混ぜ合わせ、おろし生姜と塩を加えてよく練り、布やガーゼに厚さ1cmほどのせて患部にあてます。

打撲や捻挫などの炎症をとる効果があり、痛み止めとしても薬効があります。